Akkuspender

Ich

habe lange gehadert und gerechnet, ob es wirklich Sinn macht, die am häufigsten

benötigten Batterietypen durch Akkus zu ersetzen. Bei den Preisen für gute

Akkus und ein entsprechendes Ladegerät dauert es nämlich eine ganze Weile,

bis sich die Kosten amortisieren und man tatsächlich etwas dabei spart.

Überzeugt haben mich am Ende zwei Punkte: Erstmal sind nun Elektrogeräte

hinzugekommen, die mit einer Ladung gleich eine zweistellige Anzahl von

Batterien benötigen und zweitens ist die sympathischste Eigenschaft einer

neuen Batterie, dass sie bei Bedarf da ist und nicht erst beschafft werden

muss. Vor allem Letzteres war ein ständiges Ärgernis, sodass ich dann doch

entsprechend investiert habe.

Ich

habe lange gehadert und gerechnet, ob es wirklich Sinn macht, die am häufigsten

benötigten Batterietypen durch Akkus zu ersetzen. Bei den Preisen für gute

Akkus und ein entsprechendes Ladegerät dauert es nämlich eine ganze Weile,

bis sich die Kosten amortisieren und man tatsächlich etwas dabei spart.

Überzeugt haben mich am Ende zwei Punkte: Erstmal sind nun Elektrogeräte

hinzugekommen, die mit einer Ladung gleich eine zweistellige Anzahl von

Batterien benötigen und zweitens ist die sympathischste Eigenschaft einer

neuen Batterie, dass sie bei Bedarf da ist und nicht erst beschafft werden

muss. Vor allem Letzteres war ein ständiges Ärgernis, sodass ich dann doch

entsprechend investiert habe.

Und

um eine Investition geht es hier allemal. Zwischen 20 und 40 Stück der gängigsten

Typen AA (Mignon), AAA (Micro) und 9V (E-Block) samt Ladegerät, das möglichst

viele auf einmal lädt, machen einen nicht unerheblichen Betrag aus. Bis

der durch eingesparte Batterien wieder drin ist, wird ein Weilchen vergehen.

Entschieden habe ich mich nach entsprechendem Austausch mit anderen Anwendern

für eneloop-Akkus, die mit minimalem Ladungsverlust bei Lagerung werben.

Als 9V-Blocks gab's die nicht, da waren Ni-MH Typen von Camelion das Modell

der Wahl.

Und

um eine Investition geht es hier allemal. Zwischen 20 und 40 Stück der gängigsten

Typen AA (Mignon), AAA (Micro) und 9V (E-Block) samt Ladegerät, das möglichst

viele auf einmal lädt, machen einen nicht unerheblichen Betrag aus. Bis

der durch eingesparte Batterien wieder drin ist, wird ein Weilchen vergehen.

Entschieden habe ich mich nach entsprechendem Austausch mit anderen Anwendern

für eneloop-Akkus, die mit minimalem Ladungsverlust bei Lagerung werben.

Als 9V-Blocks gab's die nicht, da waren Ni-MH Typen von Camelion das Modell

der Wahl.

Nun werben die Hersteller von Akkus neben der Ladung und der Bauart vor allem auch mit der Mindestanzahl von Ladevorgängen, die so ein Stück mitmachen will. Von mindestens 1.000 Ladevorgängen ist da die Rede. Das klingt prima, wirft aber ein Problem auf.

Hat man nämlich in Summe an die 100 Akkus herumfliegen und alle hübsch

geladen, dann findet sich schnell eine Kiste, auf die man "volle Akkus"

schreibt und der die Dinger gelagert werden. Wird ein Akku leer, fliegt

er in die Nachbarkiste "leere Akkus" und wenn sich dort einige angesammelt

haben, liegt eine neue Laderunde an. Die frisch geladenen Akkus landen wieder

in Kiste 1 und zwar obenauf. Beim nächsten Bedarf werden sie wieder entnommen

und so weiter und so fort. Will sagen:

Die obersten

Akkus in der Kiste "volle Akkus" werden ständig benutzt, die unteren nie.

Schließlich hat man ja nicht genau so viele Akkus, wie man benötigt, sondern

eher in Richtung doppelt so viele - man will ja im Bedarfsfall gleich einen

frischen Austauschakku zur Hand haben. Wie kann man aber nun erreichen,

dass nicht nur immer die obersten, sondern alle Akkus in etwa gleich oft

benutzt werden?

Die obersten

Akkus in der Kiste "volle Akkus" werden ständig benutzt, die unteren nie.

Schließlich hat man ja nicht genau so viele Akkus, wie man benötigt, sondern

eher in Richtung doppelt so viele - man will ja im Bedarfsfall gleich einen

frischen Austauschakku zur Hand haben. Wie kann man aber nun erreichen,

dass nicht nur immer die obersten, sondern alle Akkus in etwa gleich oft

benutzt werden?

Die Lösung ist der Akkuspender, eine kleine Kiste mit Lagerschächten für jede Akkuform. Volle Akkus kommen oben hinein und werden unten entnommen. Leere werden geladen und kommen wieder oben hinein. Das ganze hübsch an der Wand über dem Ladegerät platziert und für die verschiedenen Batterietypen passend geformt - das sollte es sein.

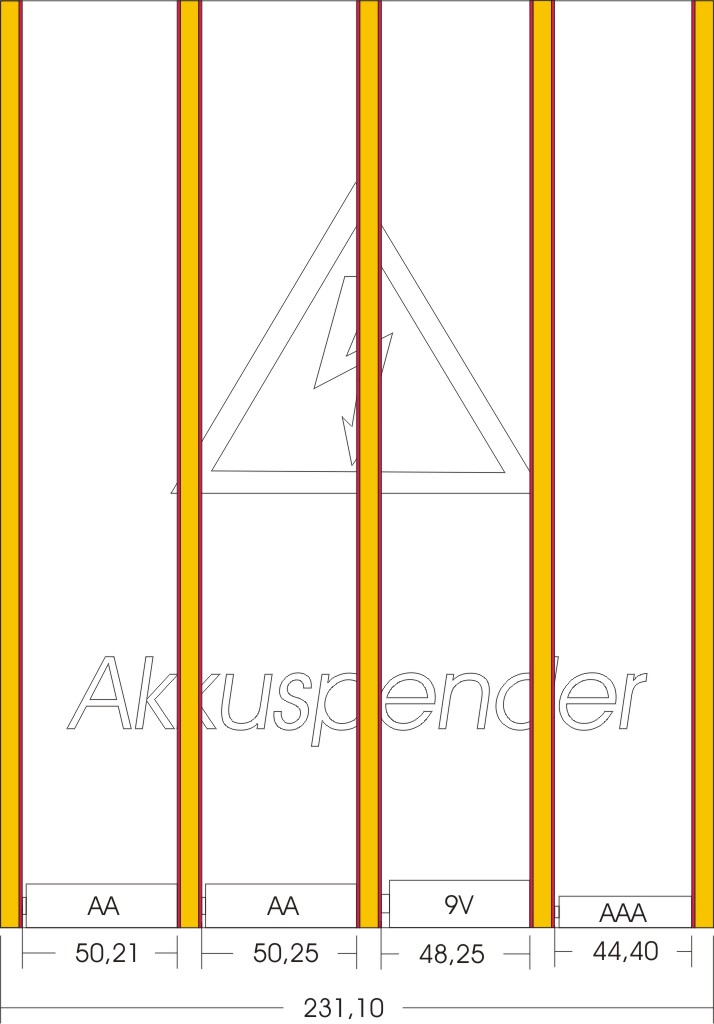

Die Zeichnung rechts ist eine Draufsicht, wobei aber die Deckplatte mit der Aufschrift noch in den Hintergrund gestellt ist, denn sie ist noch nicht an der Reihe. Fünf Leisten sind auf einer Rückwand angebracht und zwar im Abstand der Breite der Akkus plus einem Millimeter Spiel an den Seiten. Ihre Abstände ergeben die Gesamtbreite der Box, die nachher oben offen ist und unten (so der naive Erstgedanke) die Entnahme erlaubt. Aufgrund der Anzahl der vorhandenen Akkus gibt es für den AA-Typ zwei Fächer. Wie man an der vom Zeichenprogramm generierten Bemaßung sieht, ist das auf der zweiten Nachkommastelle etwas ungenau, aber das spielt bei diesen Dimensionen in Holz keine Rolle.

Und los ging's, die Werkstatt gab alles dafür benötigte Material her.

Die Rückwand besteht aus einem 2mm-Flugzeugsperrholzrest aus dem Projekt

"Omas Küchenbuffet". Darauf sind die 5 Leisten

geklebt, die aus 6mm Kiefernsperrholz bestehen. Die hiervon verbliebenen

Reste aus dem Sekretär-Projekt hatten wir ja bereits

zu Ritterkram verarbeitet, aber selbst was dabei

übrig blieb, reichte für diese Anwendung noch aus.

Auf die Grundplatte werden zunächst die äußeren Leisten geleimt. Man sieht auf dem Bild die drei übrigen Leisten links bereit liegen. Ferner sieht man eine Zwinge, die die beiden Leisten nach innen drückt sowie einen Keil in der Mitte, der sie wiederum außen hält. Somit können die frisch verleimten Leisten in beide Richtungen nicht auswandern, was sie ohne entsprechende Stütze gern versuchen würden. Ist das trocken, geht es gleich mit den mittleren Leisten weiter. Ein Akku oben und unten plus einem Stückchen von dem 2mm-Material bestimmt den Abstand zur nächsten Leiste. In der Mitte packen die Zwingen nur ganz oben und unten, weshalb der Anpressdruck mit Gewicht von oben vergrößert wird.

Da diesem Projekt kaum Planung voranging, musste es zwangsläufig zu Schwierigkeiten kommen. Obwohl ich nämlich die Leisten unten schon abgeschrägt hatte, damit man die Akkus an der Unterseite entnehmen kann, erwies sich das dennoch als unmöglich, denn man kann sie dort mit den Fingern nicht greifen. Grmpf.

Nach einigem Überlegen verblieb als einzig praktikable Lösung, die Akkus

unten in eine

Art Schublade

fallen zu lassen, die man dann herauszieht und dort bequem den Akku entnehmen

kann. Diese Lösung bietet aber auch gleich wieder ein paar neue Probleme

an. Zieht man die Schublade heraus, fallen die nachrückenden Akkus in den

freigewordenen Schacht und die Schublade geht nicht wieder rein. Sie muss

also eine Form haben, die auf der Oberseite eine Lücke hat, die der Akku

genau ausfüllt. Zusätzlich muss jeder Akku genau in diese Lücke geführt

werden, denn die Dinger haben ja unterschiedliche Maße.

Art Schublade

fallen zu lassen, die man dann herauszieht und dort bequem den Akku entnehmen

kann. Diese Lösung bietet aber auch gleich wieder ein paar neue Probleme

an. Zieht man die Schublade heraus, fallen die nachrückenden Akkus in den

freigewordenen Schacht und die Schublade geht nicht wieder rein. Sie muss

also eine Form haben, die auf der Oberseite eine Lücke hat, die der Akku

genau ausfüllt. Zusätzlich muss jeder Akku genau in diese Lücke geführt

werden, denn die Dinger haben ja unterschiedliche Maße.

Zu dem Zweck wurde der bisherige Stand einfach umgedreht, unten war nun

oben und links wurde rechts. Auf die Rückseite kamen fünf weitere Leisten,

die nach unten ein Stück überstehen und dann mit einer

Bodenleiste

verbunden wurden. Dadurch entstanden vier Fächer, in denen die Schubladen

laufen sollen. Die Form der Schubladen fällt so aus, dass sie das Fach in

der Höhe komplett ausfüllen und außerdem so weit ausgefalzt sind, dass ein

Akku genau in die Lücke passt. Der unterste Akku fällt also bei eingelassener

Schublade in diese Lücke. Damit er das auch tut, werden in das untere Ende

der Fächer Keile eingeleimt, die den Akku genau in die Auslassung der Schublade

führen. Im zweiten Fach von links ist das nicht notwendig, denn die dort

gelagerten 9V-Blöcke füllen das Fach komplett aus - als größte Akkuform

waren sie Maßgeber für die Dimensionen der Lagerschächte. Zieht man die

Schublade nun heraus, können weitere Akkus nicht herunterfallen, weil die

Schublade weiter hinten der Höhe des Faches entspricht und es somit nach

unten abschließt. Damit im Falle des kompletten Herausziehens der Schublade

keine Akkus herausregnen, muss der Auszug begrenzt werden, es gibt also

hinten einen Anschlag (kleines Detailbild). Vorn wird eine Blende

ergänzt, die an der Unterkante anschlägt. Eine kleine Holzkugel dient als

Knauf, davon habe ich noch ein ganzes Glas voll aus dem

Adventskalender-Projekt. Die Bodenleiste wurde

später noch auf der Rückseite mit einer waagerechten Stützleiste ergänzt,

die sie mit den 5 senkrechten Leisten verleimt. Das entlastet die schmalen

Leimstellen an der Verbindung der Bodenleiste mit den senkrechten Leisten,

schließlich liegt hier das vereinte Gewicht aller Akkus auf.

Bodenleiste

verbunden wurden. Dadurch entstanden vier Fächer, in denen die Schubladen

laufen sollen. Die Form der Schubladen fällt so aus, dass sie das Fach in

der Höhe komplett ausfüllen und außerdem so weit ausgefalzt sind, dass ein

Akku genau in die Lücke passt. Der unterste Akku fällt also bei eingelassener

Schublade in diese Lücke. Damit er das auch tut, werden in das untere Ende

der Fächer Keile eingeleimt, die den Akku genau in die Auslassung der Schublade

führen. Im zweiten Fach von links ist das nicht notwendig, denn die dort

gelagerten 9V-Blöcke füllen das Fach komplett aus - als größte Akkuform

waren sie Maßgeber für die Dimensionen der Lagerschächte. Zieht man die

Schublade nun heraus, können weitere Akkus nicht herunterfallen, weil die

Schublade weiter hinten der Höhe des Faches entspricht und es somit nach

unten abschließt. Damit im Falle des kompletten Herausziehens der Schublade

keine Akkus herausregnen, muss der Auszug begrenzt werden, es gibt also

hinten einen Anschlag (kleines Detailbild). Vorn wird eine Blende

ergänzt, die an der Unterkante anschlägt. Eine kleine Holzkugel dient als

Knauf, davon habe ich noch ein ganzes Glas voll aus dem

Adventskalender-Projekt. Die Bodenleiste wurde

später noch auf der Rückseite mit einer waagerechten Stützleiste ergänzt,

die sie mit den 5 senkrechten Leisten verleimt. Das entlastet die schmalen

Leimstellen an der Verbindung der Bodenleiste mit den senkrechten Leisten,

schließlich liegt hier das vereinte Gewicht aller Akkus auf.

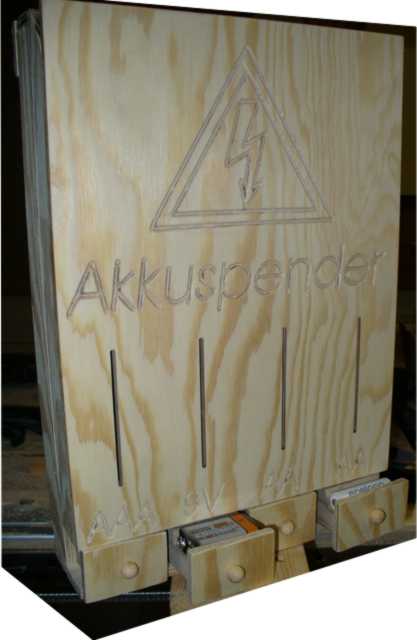

Zuletzt

ist die Frontplatte dran, die schon in der Zeichnung weiter oben angedeutet

wurde. Neben der Aufschrift und der Beschriftung der Schubladen wird sie

vom Warnzeichen "Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung" geziert.

Das ist in diesem Zusammenhang natürlich Unsinn, sieht aber nett aus

Zuletzt

ist die Frontplatte dran, die schon in der Zeichnung weiter oben angedeutet

wurde. Neben der Aufschrift und der Beschriftung der Schubladen wird sie

vom Warnzeichen "Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung" geziert.

Das ist in diesem Zusammenhang natürlich Unsinn, sieht aber nett aus

und mir

war kein passendes Symbol für Akkus bekannt. Die Frontplatte entstand aus

einem fehlerhaft gefrästen Element des Sekretärs,

das nicht zu gebrauchen, zum Wegwerfen aber zu groß und zu schade war. Irgendwann

würde eine Anwendung dafür kommen und nun war es soweit. Die Schriften wurden

mit einem 60° V-Fräser eingebracht, die senkrechten Schlitze (kamen nachträglich

dazu) und das Ausfräsen erfolgte mit einem 3mm Nutfräser. Die Schlitze dienen

der Übersicht über den Füllstand und erlauben eine Justierung der Akkus,

wenn sie beim Einwerfen von oben mal verkanten.

und mir

war kein passendes Symbol für Akkus bekannt. Die Frontplatte entstand aus

einem fehlerhaft gefrästen Element des Sekretärs,

das nicht zu gebrauchen, zum Wegwerfen aber zu groß und zu schade war. Irgendwann

würde eine Anwendung dafür kommen und nun war es soweit. Die Schriften wurden

mit einem 60° V-Fräser eingebracht, die senkrechten Schlitze (kamen nachträglich

dazu) und das Ausfräsen erfolgte mit einem 3mm Nutfräser. Die Schlitze dienen

der Übersicht über den Füllstand und erlauben eine Justierung der Akkus,

wenn sie beim Einwerfen von oben mal verkanten.

Im Ergebnis ist ein praktisches Kästchen entstanden, das seinen Zweck prima erfüllt. Allerdings ist es im Detail krumm und schief, denn ich habe außer der Breite der Fächer nichts gemessen, sondern nur alles nach Auge und Anhalten ausgesägt, beigeschliffen und angeklebt. Das ging dafür aber sehr schnell und einfach und ist problemlos nachzubauen.

Ich habe übrigens in diesem Zusammenhang angefangen, mir Einlinienschriften anzufertigen. Mehr dazu im nächsten Projekt.

Einige Jahre später ist hier vielleicht eine kleine Ergänzung angesagt:

Der Akkuspender hat nun ein gesundes Maß Praxiserfahrung gesammelt und alle

Akkus in den Fächern haben das Ding einige Male durchwandert. Das gilt ganz

besonders für die 9V-Blöcke, die in Rauchmeldern zwar nur die halbe Einsatzdauer

von Batterien haben, dafür aber eben sofort für den Austausch verfügbar

sind. Entgegen der ursprünglichen Planung hat es sich durchgesetzt, eine

Zwischenstation im Ladegerät vorzusehen. Wird ein Akku leer, steht dort

ein voller bereit. Der leere kommt in den Akkuspender, von dort wird unten

ein anderer entnommen und ins Ladegerät gesteckt. Das wiederum lädt nur

so lange, wie eben Bedarf daran besteht, der volle Akku wartet also im

Ladegerät

auf seinen Einsatz und wird von dort entnommen. Die Technik des Akkuspenders

funktioniert bei den 9V-Akkus ausgezeichnet. Bei den zylinderförmigen Akkus

kommt es vor, dass die sich im Schacht verkeilen und daher nicht sauber

in die Schublade nachrutschen - hier könnte die Führung noch optimiert werden.

Was die Anzahl der Akkus angeht, habe ich sogar noch nachgekauft - der Bedarf

wächst ständig, vor allem durch die zunehmende Anzahl von Spielzeugen mit

Batteriebetrieb.

Ladegerät

auf seinen Einsatz und wird von dort entnommen. Die Technik des Akkuspenders

funktioniert bei den 9V-Akkus ausgezeichnet. Bei den zylinderförmigen Akkus

kommt es vor, dass die sich im Schacht verkeilen und daher nicht sauber

in die Schublade nachrutschen - hier könnte die Führung noch optimiert werden.

Was die Anzahl der Akkus angeht, habe ich sogar noch nachgekauft - der Bedarf

wächst ständig, vor allem durch die zunehmende Anzahl von Spielzeugen mit

Batteriebetrieb.

Dabei kommt es seltener auch mal zu Bedarf an Akkus der Größen C (Baby) und D (Mono). Dazu gibt es von der Marke eneloop inzwischen auch passende Akkus, noch praktischer finde ich aber die hier abgebildeten Adapter. Dabei handelt es sich um eine leere Hülle im C- oder D-Format, in die einfach ein AA-Akku gesteckt wird. Der hat dann zwar im Vergleich zum Baby-Akku nur zwei Drittel und im Vergleich zum Mono-Akku nur ein Drittel der Kapazität, dafür aber muss man diese Akkus nicht noch zusätzlich vorhalten und kann stattdessen die bereits vorhandenen verwenden. Damit habe ich mich dann auch gleich mal ausgerüstet und es zeigt sich, dass diese Variante in entsprechenden Spielzeugen allemal ausreicht.

Was die Amortisation angeht, bin ich inzwischen auch zuversichtlicher. Die Einsatzdauer im Betrieb liegt bei etwa der Hälfte der einer Batterie und die Kosten sind etwa 4mal höher als die einer Markenbatterie. Das heißt, nach 8 Zyklen hat der Akku sich in etwa amortisiert, wenn man mal vom Stromverbrauch des Wiederaufladens absieht. Okay, sagen wir also nach 10 Zyklen. Viele Geräte wie Rauchmelder (allein davon haben wir ein Dutzend am Start), Fernbedienungen für die Wii, Funkmäuse oder Uhren haben diese Anzahl Zyklen längst durchlaufen. Andere wie Fernbedienungen für TV/HiFi oder Spielzeuge sind genügsamer, melden sich aber auch ab und an. Unterm Strich würde ich sagen, dass wir nach gut 5 Jahren die Investition wieder eingefahren haben werden. Dann aber sind von den 1.000 angegebenen Ladezyklen pro Akku noch keine 10% erreicht und in puncto Flexibilität und Komfort ist diese Lösung ohnehin ungleich besser.