Kleinteilekarussell

In

jeder Werkstatt fallen Kleinteile an wie Schrauben, Nägel, Dübel in ungezählten

Formen und Größen sowie eine Vielzahl anderer Dinge, die irgendwie gelagert

werden wollen.

In

jeder Werkstatt fallen Kleinteile an wie Schrauben, Nägel, Dübel in ungezählten

Formen und Größen sowie eine Vielzahl anderer Dinge, die irgendwie gelagert

werden wollen.

Dazu gibt es eine ebenso simple wie effektive Methode: man nehme ein

leeres Glas mit Schraubverschluss, schraube den Deckel unter ein Brett und

das Brett an die Wand. Schon kann man das Glas beliebig oft an den Deckel

drehen. Die Unterseite bestehender Wandborde eignet sich natürlich ebenso

gut. Diese Methode bringt gleich vier Vorteile auf einmal: die Teile sind

sichtbar, weil hinter Glas; sie sind geordnet, weil in vielen Behältnissen

untergebracht, sie nehmen keinen anderweitig nutzbaren Stauraum ein und

sie sind jederzeit im schnellen und direkten Zugriff. Diese Lösung gibt es, seit es Gläser

mit Schraubdeckel gibt, ich habe sie einem Heimwerkerbuch aus den 1950er

Jahren entnommen.

Nun erreicht auch die schönste und Platz sparendste Lösung irgendwann ihre Grenzen. Die Werkstattwände sind nicht beliebig lang und man kann die Gläser auch nicht beliebig oft übereinander schichten - die Wände werden für andere Lagerzwecke gebraucht. Nachdem nun an die 100 Gläser verbaut sind, muss die Lösung aktualisiert werden. Neue Gläser stehen bereit, aber sie können nirgendwo mehr hin.

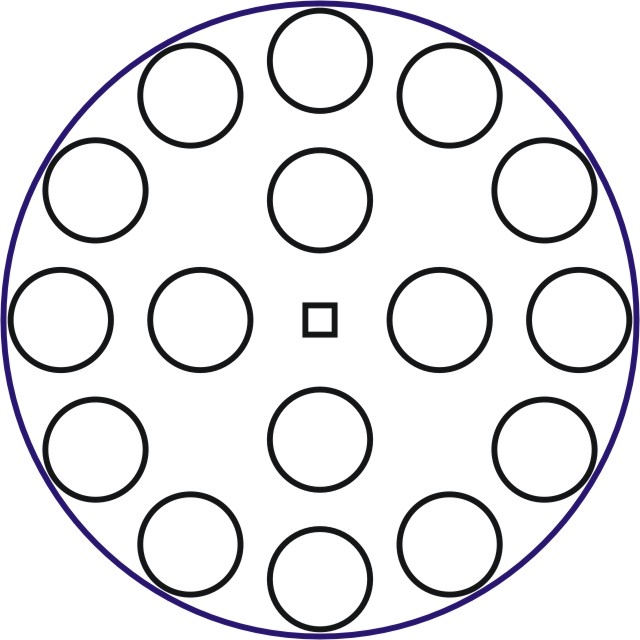

Die Lösung ist das Kleinteilekarussell. Ein Vierkantholz reicht vom Boden

bis zur Decke und wird oben und unten von einem Kugellager gehalten, sodass

es sich leicht um die eigene Achse dreht. Daran werden mehrere runde

Platten

befestigt, unter denen wie hier links gezeigt die Gläser bzw. deren Deckel

angeordnet sind. Jede Platte fasst 16 Gläser. Davon befinden sich 12 außen

und damit im direkten Zugriff und weitere 4 innen für selten benötigte Dinge

oder zusätzliche Mengen davon, denn nicht jede Packung passt komplett in

ein Glas.

Platten

befestigt, unter denen wie hier links gezeigt die Gläser bzw. deren Deckel

angeordnet sind. Jede Platte fasst 16 Gläser. Davon befinden sich 12 außen

und damit im direkten Zugriff und weitere 4 innen für selten benötigte Dinge

oder zusätzliche Mengen davon, denn nicht jede Packung passt komplett in

ein Glas.

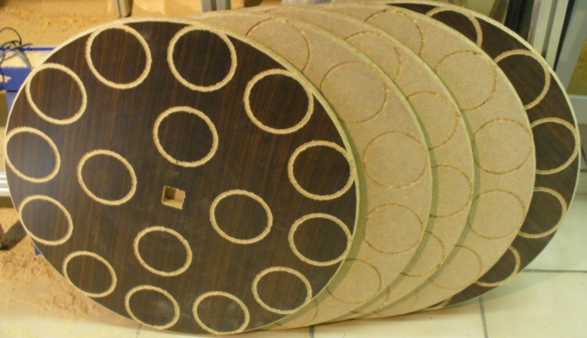

Soweit die Theorie - nun erstmal ab in den Baumarkt. Benötigt wurde Material

für 5 Teller mit je 600mm Durchmesser. Solche Stücke liegen dort praktischerweise

als Verschnitt herum,

brauchen

keinen Zuschnitt und kosten daher kaum Geld. Eine Stärke von mindestens

19mm sollten sie aber haben, da die ganz außen hängenden Gläser schon ein

wenig Gewicht haben, denn sie sind meist voll mit kleinen Metallteilen.

Die Farbe ist egal - es gab braun furnierte Reste und solche ohne Furnier.

brauchen

keinen Zuschnitt und kosten daher kaum Geld. Eine Stärke von mindestens

19mm sollten sie aber haben, da die ganz außen hängenden Gläser schon ein

wenig Gewicht haben, denn sie sind meist voll mit kleinen Metallteilen.

Die Farbe ist egal - es gab braun furnierte Reste und solche ohne Furnier.

Die oben gezeigte Zeichnung wurde also fünfmal gefräst. Die schwarzen Linien nur in 2mm Tiefe, damit Glasdeckel später ohne Suchen oder Messen an die richtigen Positionen geschraubt werden können. Der Rest wird durchgefräst, in 10 Schritten á 2mm. Dann die Ränder glätten und mit dem Viertelstabfräser etwas abrunden - fertig.

Nun werden die Deckel der gesammelten und zunächst natürlich gespülten

Gläser aufgeschraubt. Es müssen keine gleichartigen Gläser sein,

aber hübscher

ist es doch. In den eingefrästen Kreisen lässt sich der Deckel nun problemlos

mittig ausrichten, auf den Millimeter kommt es dabei nicht an. Wichtig ist

aber, dass der Abstand zwischen zwei Gläsern mindestens so groß ist, dass

man noch bequem mit den Fingern dazwischen kommt, um ein Glas greifen und

abschrauben zu können.

aber hübscher

ist es doch. In den eingefrästen Kreisen lässt sich der Deckel nun problemlos

mittig ausrichten, auf den Millimeter kommt es dabei nicht an. Wichtig ist

aber, dass der Abstand zwischen zwei Gläsern mindestens so groß ist, dass

man noch bequem mit den Fingern dazwischen kommt, um ein Glas greifen und

abschrauben zu können.

Hat das

Glas an irgendeiner Stelle mehr Durchmesser als am Deckel, so ist auch das

zu berücksichtigen - bei meinen Gläsern ist das zum Beispiel der Fall.

Hat das

Glas an irgendeiner Stelle mehr Durchmesser als am Deckel, so ist auch das

zu berücksichtigen - bei meinen Gläsern ist das zum Beispiel der Fall.

Der Deckel wird also mittig ausgerichtet und erhält mittels Dorn und Holzhammer drei Löcher. Das vereinfacht das Anschrauben gleich dreifach, denn es stanzt den Deckel durch, heftet ihn an die Platte und schafft eine Mulde, in der die Schraube sofort packt. Kleine Schräubchen besorgen den Rest, drei pro Deckel sind optimal. Diese Übung muss vor dem späteren Zusammenbau erfolgen, wenn man sie später nicht ungleich mühsamer unter der montierten Platte vornehmen will. Mit eingeschraubten Gläsern sieht's dann wie hier rechts aus. Erinnert irgendwie an eine Deckenleuchte - mal festhalten die Idee, vielleicht geht in die Richtung auch noch was...

Deckel waren erstmal für 4 Teller da - das Stanzen und Anschrauben von

16 *4 *3 = 192 Löchern bringt nicht den ganz großen Spaß, ist aber irgendwann

erledigt. Dann werden die fertigen Teller auf das Kantholz gesteckt, dessen

Seitenstärke natürlich zuvor definiert wurde und maßgebend für das

quadratische

Loch in der Mitte der Deckel ist. Ein Kantholz ist besser geeignet als eine

Stange, weil die Teller sich hier im quadratischen Ausschnitt nicht verdrehen

können und die Gläser jedes Tellers bei gleich

quadratische

Loch in der Mitte der Deckel ist. Ein Kantholz ist besser geeignet als eine

Stange, weil die Teller sich hier im quadratischen Ausschnitt nicht verdrehen

können und die Gläser jedes Tellers bei gleich

gefrästen

Tellern automatisch genau in der Flucht liegen. Außerdem ergeben sich Flächen

für den nächsten Schritt.

gefrästen

Tellern automatisch genau in der Flucht liegen. Außerdem ergeben sich Flächen

für den nächsten Schritt.

Das Projekt Rankgitter ließ Verschnitt aus Tischlerplatten

zurück, der hier gut zu gebrauchen war. Zunächst werden Reststücke an der

Tischsäge auf gleiche Breite, dann an der Kappsäge auf gleiche Länge gebracht.

Am Schleifteller erhalten die nun entstandenen Klötzchen gefaste Kanten

und schließlich bringt ihnen die Standbohrmaschine zwei Löcher bei, damit

sie beim Anschrauben nicht platzen. Diese Klötzchen werden nun unter und

über den Platten an das Kantholz geleimt und verschraubt. Und zwar 4 unter

den Teller, die ihn tragen und 2 darüber, die verhindern, dass er kippelt.

Mit  diesem

Schritt wird die Höhe der Teller im Raum und auch ihr Abstand zueinander

definiert, er will also geplant sein. Im Bild links sieht die Anordnung

aufgrund des Fluchtpunktes schief aus, natürlich sitzen die Teller

diesem

Schritt wird die Höhe der Teller im Raum und auch ihr Abstand zueinander

definiert, er will also geplant sein. Im Bild links sieht die Anordnung

aufgrund des Fluchtpunktes schief aus, natürlich sitzen die Teller

aber parallel

- in etwa jedenfalls.

aber parallel

- in etwa jedenfalls.

Jetzt wird die Restekiste umgestülpt und ein wenig improvisiert. Die

Plastikfüße eines alten Küchenelementes lassen sich in der Höhe verstellen

und die Magnetkerne ausgedienter Schrittmotoren haben ein feine kugelgelagerte

Welle. Beides kombiniert mit zwei Klötzen (noch übrig

von der

Fertigung der Schubladen

des Sekretärs)

ergibt ein oberes und unteres Lager für den Balken mit den Tellern. In die

Klötze werden Aufnahmen gebohrt und die Teile einfach hinein gesteckt -

die Küchenfüße werden vorher an der Bandsäge von dem rechteckigen Klotz

an der Oberseite befreit.

von der

Fertigung der Schubladen

des Sekretärs)

ergibt ein oberes und unteres Lager für den Balken mit den Tellern. In die

Klötze werden Aufnahmen gebohrt und die Teile einfach hinein gesteckt -

die Küchenfüße werden vorher an der Bandsäge von dem rechteckigen Klotz

an der Oberseite befreit.

Dann wird das leere Gerüst aufgestellt und mit den verstellbaren Elementen

oben festgeklemmt. Unten ginge ebenso gut, so ist aber die Standfläche größer.

Zuletzt kommen die Gläser hinein und fertig ist das

Platz

sparende Kleinteilekarussell. Es dreht wunderbar in den Lagern der Schrittmotoren

und man kommt an jedes Glas mit einem Griff heran.

Platz

sparende Kleinteilekarussell. Es dreht wunderbar in den Lagern der Schrittmotoren

und man kommt an jedes Glas mit einem Griff heran.

Zunächst waren 64 Gläser an 4 Tellern angebracht. Es war aber noch ein fünfter Teller da und es ist Platz für 3 weitere vorhanden. Vorher waren in der Ecke gut 50 kleine Gläser an der Wand verschraubt - nun passen im möglichen Endausbau gut 130 große an die gleiche Stelle.

Das Projekt hat einen Tag gedauert und gut 20 Euro an Material gekostet.

Nach dem Umzug in das eigene Haus wurde die inzwischen erprobte Anbringung weiter optimiert. Die verstellbaren Füße der Küchenelemente waren zwar eine schnelle Lösung zur Fixierung im Raum, neigen aber auf Dauer dazu, sich wieder zu lösen, wenn ständig an dem Ding herumgedreht wird. Besser ist es daher, Ober- und Unterseite dauerhaft zu fixieren, denn sollte das Karussell mal umkippen, gibt es einiges einzusammeln. Im Bild rechts nun der aktuelle Standort in der neuen Werkstatt mit an Decke und Boden verdübelten Klötzen. Nachdem neue Gläser gesammelt waren, konnte der fünfte Teller montiert werden, darunter bleibt immer noch ausreichend Platz für anderen Kram. Die Gläser sind schon wieder alle voll, denn ein neues Haus bringt auch Bedarf an neuen Kleinteilen mit sich, die man vorher nicht brauchte. Mit nunmehr 80 Gläsern wird das zukünftige Streben aber eher in eine sinnvollere Lagerung selten benötigter Teile als in den weiteren Ausbau des Karussells gehen. Trotzdem ist das nach wie vor die Platz sparendste Art, viel Kleinkram übersichtlich auf wenig Fläche zu verstauen. Übrigens sind dies sämtlich Mayonnaisegläser und nach Jahrzehnten kam der Hersteller im Frühjahr 2009 auf die glorreiche Idee, deren Form zu ändern. Das macht der Sache ohnehin ein Ende, denn unterschiedliche Formen würden mir nicht gefallen. Ich habe mich natürlich beschwert und die alte Form zurück gefordert, aber man hat trotzdem an der neuen festgehalten. Für einen weiteren Teller wären aber noch Reserven da, mal sehen.