Antikes Küchenbuffet Teil 2

Nach

Abschluss des fertigen Sockelteils (siehe

früheres Projekt)

kam der Aufsatz an die Reihe, ohne den das Buffet eher nach Kasten aussieht.

Der Aufsatz ist kleiner und war weniger oft gestrichen worden als der Sockel

- dafür jedoch auch von innen und so war hier der Aufwand eher noch höher.

Aber was heißt schon weniger oft - mindestens drei Schichten Farbe waren

gut zu unterscheiden.

Nach

Abschluss des fertigen Sockelteils (siehe

früheres Projekt)

kam der Aufsatz an die Reihe, ohne den das Buffet eher nach Kasten aussieht.

Der Aufsatz ist kleiner und war weniger oft gestrichen worden als der Sockel

- dafür jedoch auch von innen und so war hier der Aufwand eher noch höher.

Aber was heißt schon weniger oft - mindestens drei Schichten Farbe waren

gut zu unterscheiden.

So wie hier rechts abgebildet habe ich das Teil erstanden und eingelagert. Der Zustand hat mich erstmal 4 Jahre davon abgehalten, dieses Projekt anzugehen.

Der Aufsatz verfügt über drei Bodenfächer - das war jeweils eine dünne

Hartfaserplatte, die auf das Basisgerüst genagelt war. In der Ebene darüber

befinden sich zwei Klappfächer, die die Regalfächer für die Glaseinsätze

verbergen. Hierbei handelte es sich um Schütten und Flaschen, sehr gut erhalten

und fast vollständig. Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass diese alten

Elemente offenbar keinen Wert haben, denn man bekommt sie bei

ebay nachgeworfen

und kann sich daher für kleines Geld mit Ersatzteilen und Zusatzkomponenten

ausrüsten. Ich denke bereits drüber nach, mehr Fächer mit Glasschütten einzubauen

- jedoch nicht in dieses Stück.

ebay nachgeworfen

und kann sich daher für kleines Geld mit Ersatzteilen und Zusatzkomponenten

ausrüsten. Ich denke bereits drüber nach, mehr Fächer mit Glasschütten einzubauen

- jedoch nicht in dieses Stück.

Nach oben schließen Schranktüren die Sache ab. Je zwei verbergen links und rechts ein großes Staufach mit Zwischenboden und mittig befindet sich eine Glastür, hinter der sich zwei weitere Zwischenböden befinden. Schlüssel waren nicht mehr vorhanden und als endlich ein passender aus der Kramkiste sprang, fand sich hinter der Glastür ein Kalender von 1970. Das war also das Jahr, in dem das Buffet ausgemustert wurde.

Los ging's wie immer mit dem Abmontieren aller beweglichen Teile und dem Zusammentragen aller Metallstücke. Ohne Blätter sieht man hier rechts gut, dass es sich eigentlich nur um einen Kasten mit ein paar eingeleimten Brettern und Brettchen handelt.

Die Metallteile werden gesammelt und erhalten gemeinsam eine Lackdusche

- schwarz sollten sie werden. Das betrifft auch die Schrauben, sofern sie

nämlich weiterverwendet werden sollten.

Bei den

kleinen Schräubchen der Klavierbänder war das nicht sinnvoll, denn sie waren

bei jedem Anstrich ab- und wieder angeschraubt worden, entsprechend vermurkst

und außerdem rostig kamen sie daher. Die größeren Schrauben jedoch wollte

ich erhalten, da sie eben zum Original gehören. Das Färben der Schrauben

ist sehr einfach, wenn man sie zuvor in etwas Weiches wie zum Beispiel Styropor

eindreht - das stellt sicher, dass zwar der Kopf, nicht aber das Gewinde

Farbe erhält. Ist aber bei Holzgewinden nicht so sehr wichtig. Wer sich

übrigens das Stück Styropor anschaut, ahnt, warum man dieses Material nicht

mit Lacken behandeln kann - die darin enthaltenen Lösemittel greifen es

an.

Bei den

kleinen Schräubchen der Klavierbänder war das nicht sinnvoll, denn sie waren

bei jedem Anstrich ab- und wieder angeschraubt worden, entsprechend vermurkst

und außerdem rostig kamen sie daher. Die größeren Schrauben jedoch wollte

ich erhalten, da sie eben zum Original gehören. Das Färben der Schrauben

ist sehr einfach, wenn man sie zuvor in etwas Weiches wie zum Beispiel Styropor

eindreht - das stellt sicher, dass zwar der Kopf, nicht aber das Gewinde

Farbe erhält. Ist aber bei Holzgewinden nicht so sehr wichtig. Wer sich

übrigens das Stück Styropor anschaut, ahnt, warum man dieses Material nicht

mit Lacken behandeln kann - die darin enthaltenen Lösemittel greifen es

an.

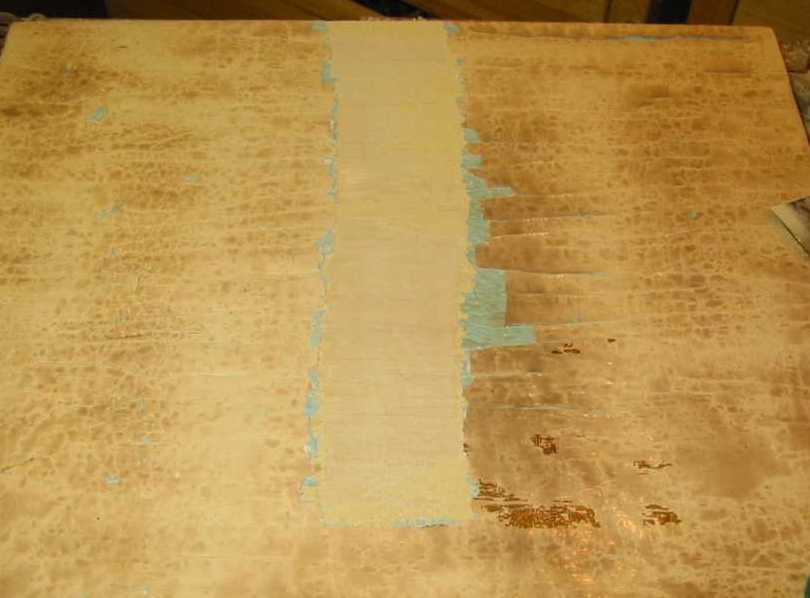

Nun

ging es wieder ans Schleifen, diesmal mit ein paar Detailbildern mehr. Das

Bild rechts zeigt die Oberkante der Klappläden, hier rasten diese ein. Man

sieht gut, dass der Schrank zum Anmalen einfach aufs Kreuz gelegt wurde,

die großzügig aufgeschüttete Farbe lief hinein. Das führte dazu, dass ich

das Stück komplett zerlegen musste, damit ich an jede Stelle herankam.

Nun

ging es wieder ans Schleifen, diesmal mit ein paar Detailbildern mehr. Das

Bild rechts zeigt die Oberkante der Klappläden, hier rasten diese ein. Man

sieht gut, dass der Schrank zum Anmalen einfach aufs Kreuz gelegt wurde,

die großzügig aufgeschüttete Farbe lief hinein. Das führte dazu, dass ich

das Stück komplett zerlegen musste, damit ich an jede Stelle herankam.

In Sachen Farbe lösen hatte ich nun dazugelernt. Erst Heißluft, dann

Spachtel - nicht beides zusammen.

Hier links ein Ergebnis. Die heiße Luft löst die Farbschichten - unter

der weißen kommt eine himmelblaue zum

Vorschein

(unter der wieder eine weiße steckte). Die Farbreste sind durch die Hitze

extrem porös geworden, haben durch ihre Dicke aber das Holz geschützt. Mit

dem Spachtel lässt sich hier nun recht einfach eine Spur bis aufs nackte

Holz ziehen. Hier rechts sieht man, dass zwar Reste stehen bleiben, wo die

Heißluft in tieferen Schichten nicht genügend wirken konnte, aber die waren

recht problemlos per Schleifer zu entfernen.

Vorschein

(unter der wieder eine weiße steckte). Die Farbreste sind durch die Hitze

extrem porös geworden, haben durch ihre Dicke aber das Holz geschützt. Mit

dem Spachtel lässt sich hier nun recht einfach eine Spur bis aufs nackte

Holz ziehen. Hier rechts sieht man, dass zwar Reste stehen bleiben, wo die

Heißluft in tieferen Schichten nicht genügend wirken konnte, aber die waren

recht problemlos per Schleifer zu entfernen.

Durch

diese Technik wird der Großteil des Lackes nicht in Schleifstaub umgewandelt.

Was das bedeutet, kann man sich verdeutlichen, wenn man die Menge des abgeschabten

Lackes auf dem Bild links betrachtet. Ich habe schon durch das Schleifen

des Restschichten eine nette Staubschicht auf die nächste Nachbarschaft

gelegt - noch viel mehr als das steckte aber in dem abgeschabten Lackhaufen.

Durch

diese Technik wird der Großteil des Lackes nicht in Schleifstaub umgewandelt.

Was das bedeutet, kann man sich verdeutlichen, wenn man die Menge des abgeschabten

Lackes auf dem Bild links betrachtet. Ich habe schon durch das Schleifen

des Restschichten eine nette Staubschicht auf die nächste Nachbarschaft

gelegt - noch viel mehr als das steckte aber in dem abgeschabten Lackhaufen.

Die folgende Bilderserie zeigt ein anderes Problem: Fehler im Holz wurden großzügig ausgebohrt und mit Standardformen - runden Holzstücken - ausgefüllt. Bei größeren Stellen gern auch mal mehrfach direkt nebeneinander. Dennoch verblieben Löcher, in die man gut einen kleinen Finger legen kann und hier wurde dann mit Spachtelmasse und Farbe gefüllt. In weiß, versteht sich. Späteren Farbschichten machte das nichts, die verdeckten es eben nochmal - der Dumme war ich, der den Naturton zurück wollte.

Was also tun? Zunächst habe ich die weiße Masse mit dem Beitel herausgekratzt. Dann wurde heißer Holzkitt eingeträufelt, mit dem Beitel glatt gezogen und später plan geschliffen. Auf dem nackten Holz sieht der Unterschied krass aus, es kommt aber darauf an, wie er zum späteren Anstrich passt und das ist eben zu berücksichtigen. Auf dem Bild des fertig gestrichenen Stückes glänzt die Stelle im Blitz auf - im Tageslicht sieht sie nur, wer nach ihr sucht.

Die abmontierten

Türblätter und Zwischenböden waren schnell geschliffen. Alle Oberflächen

waren erfreulicherweise identisch - es musste nichts abgehobelt und farblich

passend neu beklebt werden. Ersetzt wurden die untersten Hartfaser-Böden

- hier habe ich Sperrholz benutzt. Nach dem Schleifen wurden schadhafte

Stellen wieder angeleimt - die Zwingen auf dem Bild links zeigen, dass es

davon viele gab.

Die abmontierten

Türblätter und Zwischenböden waren schnell geschliffen. Alle Oberflächen

waren erfreulicherweise identisch - es musste nichts abgehobelt und farblich

passend neu beklebt werden. Ersetzt wurden die untersten Hartfaser-Böden

- hier habe ich Sperrholz benutzt. Nach dem Schleifen wurden schadhafte

Stellen wieder angeleimt - die Zwingen auf dem Bild links zeigen, dass es

davon viele gab.

Eine Besonderheit stellte der Rahmen der Glastür dar. Er hat eine aufgeleimte

Zierborde, deren Ecken aus dunklem Hartholz bestehen. Auch die Borde selbst

war aus sehr dunklem Material - da die Maserung nach Breite und nicht nach

Länge verlief, hatte ich es gleich im Verdacht, ein Furnier zu sein. Wofür

aber eine furnierte Borde an einem Schrank, der ohnehin gestrichen wird?

Die Lösung:

Es handelte

sich tatsächlich um aufgeklebtes Nussbaum-Furnier, heiße Luft ließ es abfallen.

Der Schrank war also ursprünglich gar nicht angestrichen, er begann sein

Möbelleben im Naturkleid. Um so besser, ihn da wieder hineinzustecken.

Es handelte

sich tatsächlich um aufgeklebtes Nussbaum-Furnier, heiße Luft ließ es abfallen.

Der Schrank war also ursprünglich gar nicht angestrichen, er begann sein

Möbelleben im Naturkleid. Um so besser, ihn da wieder hineinzustecken.

Auch das Glas war übrigens voller Farbe, die zunächst mit einer scharfen

Klinge abgekratzt wurde - Reste ließen sich dann gut mit Verdünnung entfernen.

Die Scheibe war okay - kleine

Platzer

an den Kanten und Ecken wurden durch die Glasleisten verdeckt.

Platzer

an den Kanten und Ecken wurden durch die Glasleisten verdeckt.

Für die lückenlose Restaurierung der innen liegenden Bretter und Zwischenwände

musste der Schrank komplett entkernt werden. Das ging nicht ohne Verletzungen,

die sich aber schnell leimen und beischleifen ließen. Hier mal ein Beispiel

einer Zwischenwand, die deutlich die unterschiedliche Motivation der verschiedenen

früheren Maler erkennen lässt. Einige leicht erreichbare Stellen sind mehrfach

gestrichen, andere von einem gewissenhaften Vorzeitgenossen nur

einmal

und wieder andere überhaupt nicht - ein weiteres Indiz für den Ursprungszustand.

Oben links klemmt eine Zwinge, die Ausbrüche beim Herausstemmen der Wand

korrigiert.

einmal

und wieder andere überhaupt nicht - ein weiteres Indiz für den Ursprungszustand.

Oben links klemmt eine Zwinge, die Ausbrüche beim Herausstemmen der Wand

korrigiert.

Das nächste Teilprojekt waren die Einsätze für die Schütten und Gläser. Sie bestehen aus vielen kleinen Brettchen und Leisten, die zum Reinigen, Schleifen und Streichen komplett zerlegt werden mussten. Der Kuli auf dem Bild rechts dokumentiert, dass es dabei Sinn macht, die Anordnung zu markieren, damit man sie später wieder rekonstruieren kann.

Die

Nagelung war teilweise durch aufgeleimte Bretter verdeckt. Vollflächig verleimte

Bretter sind kaum

Die

Nagelung war teilweise durch aufgeleimte Bretter verdeckt. Vollflächig verleimte

Bretter sind kaum

mehr auseinander

zu bekommen, wenn sie nicht glücklich komplett abplatzen. Das tat aber nur

eines, die anderen nicht. Hier mussten die nach dem Abziehen der Brettchen

herausragenden Nagelspitzen abgekniffen und dann versenkt werden. Die meisten

Nägel ließen sich aber gut ziehen - ein gutes Kilo alte Nägel kam da zusammen.

mehr auseinander

zu bekommen, wenn sie nicht glücklich komplett abplatzen. Das tat aber nur

eines, die anderen nicht. Hier mussten die nach dem Abziehen der Brettchen

herausragenden Nagelspitzen abgekniffen und dann versenkt werden. Die meisten

Nägel ließen sich aber gut ziehen - ein gutes Kilo alte Nägel kam da zusammen.

Nach dem Anstrich wurden die Einzelteile, jetzt mittels Schrauben, wieder

zusammen gesetzt und später als Komplettelemente in den Schrank eingebracht.

Das Ergebnis

ist rechts zu sehen.

Das Ergebnis

ist rechts zu sehen.

Nachdem

alle Innenteile fertig geschliffen und gestrichen waren, ging es ans Hauptteil

- den Kasten. Hier war vor allem die umlaufende Zierleiste eine Herausforderung,

denn sie verfügt über eine Hohlkehle, die sich mit allen Mitteln gegen das

Entfernen der Farbe wehrte. Eine Geduldsprobe, die aber auch irgendwann

ein Ende fand.

Nachdem

alle Innenteile fertig geschliffen und gestrichen waren, ging es ans Hauptteil

- den Kasten. Hier war vor allem die umlaufende Zierleiste eine Herausforderung,

denn sie verfügt über eine Hohlkehle, die sich mit allen Mitteln gegen das

Entfernen der Farbe wehrte. Eine Geduldsprobe, die aber auch irgendwann

ein Ende fand.

Am Beispiel des Kastens möchte ich den Farbauftrag etwas genauer als

bisher schildern. Ich habe wie gesagt Dekorwachs im Farbton Nussbaum gewählt.

Ich wusste da noch nicht, dass dies auch mal die ursprüngliche Farbe des

Furniers

war, sondern habe mich am Ton des Esszimmers orientiert, in dem das Buffet

stehen soll.

Furniers

war, sondern habe mich am Ton des Esszimmers orientiert, in dem das Buffet

stehen soll.

Der Farbauftrag erfolgt - möglichst dünn - mit dem Pinsel und wird dann mit einem Baumwollballen in Richtung der Maserung verrieben. Der Ballen nimmt dabei die überschüssige Farbe ab und erzeugt ein sehr gleichmäßiges Bild. Eine Schaumstoff-Farbrolle erledigt das übrigens fast ebenso gut. Es gibt ausgefeilte Techniken, die den Ballen zum Magazin der aufzutragenden Flüssigkeit adeln, so zum Beispiel bei Beize. Ich habe ihn hier einfach so zusammengelegt, dass er eine glatt aufliegende Oberfläche hat. Damit er nicht bei jedem Weglegen wieder auseinander fällt, hält ihn eine Federzwinge in Form. Wer sich die Handschuhe ansieht, ahnt, wie die eigenen Finger ohne ihren Gebrauch aussehen, das liegt vor allem am Behandeln der Kleinteile, die auch beim Streichen der letzten Seite noch irgendwo festgehalten werden wollen. Flüssigwachs ist nicht so leicht abzuwaschen, da ist es schon besser, im Putzschrank nach Haushaltshandschuhen zu suchen.

Nach diesem Prinzip wurde auch der Schrankkasten behandelt. Hier ein Vorher-Nachher Vergleich:

Nach dem Streichen wurde alles wieder zusammen gesetzt. Alle vorher heraus gelösten Leisten waren markiert, man erkennt aber auch die Stellen, an denen sie beim Herausbrechen mit dem Beitel oft ein Furnierstück der Tischlerplatte mitgenommen haben, aus der die Wände bestehen. Das war nicht weiter schlimm, denn diese Stücke wurden genau so wieder eingeleimt - sie waren dadurch eher noch leichter zuzuordnen.

Fertig!

Nun schnell noch alle Türen und Klappen wieder dran.

Fertig!

Nun schnell noch alle Türen und Klappen wieder dran.

Die vielen

Klavierbänder lassen sich übrigens auch ohne Markierung fast immer korrekt

zuordnen - es gibt meist nur eine sinnvolle Übereinstimmung der Schraublöcher

im Holz mit den Löchern des Bandes. Streichhölzer in den ausgelutschten

alten Schraublöchern stellen sicher, dass die neuen Schrauben auch packen.

Die vielen

Klavierbänder lassen sich übrigens auch ohne Markierung fast immer korrekt

zuordnen - es gibt meist nur eine sinnvolle Übereinstimmung der Schraublöcher

im Holz mit den Löchern des Bandes. Streichhölzer in den ausgelutschten

alten Schraublöchern stellen sicher, dass die neuen Schrauben auch packen.

Nachdem alles angebracht war, konnte das Oberteil nach mehr als 4 Jahren wieder auf dem Sockel Platz nehmen und nach mehr als 35 Jahren kam es sofort wieder in Gebrauch.

Zwischenzeitlich hatte sich auch das Problem der gesuchten Keramikknöpfe erledigt - ein Antikhändler in der Gegend hatte genügend auf Lager und bot einen guten Preis. Angebracht sind sie übrigens auf den ehemaligen Schlüssellöchern, denn im Original gab es hier viel mehr Schlösser, als nur das eine erhaltene an der Glastür. Alle anderen waren im Lauf der Zeit entfernt worden. Damit hier die Schrauben halten, mit denen die Knöpfe angebracht werden, habe ich die Löcher mit einem 10er Bohrer aufgebohrt und Rundstäbe passenden Durchmessers eingeleimt. Die boten genügend Halt für die Schraube - die Schlüssellöcher sind nun von außen nicht mehr zu sehen.

Hier das fertige Stück. Die Klappen bleiben offen, damit man die Glaseinsätze sieht - das ist ja der eigentliche Charme dieser Möbel. Es gibt noch ein drittes Stück aus dieser Serie - mal sehen, wann ich dazu komme.